はじめに ― 発見の経緯と観察を始めた理由

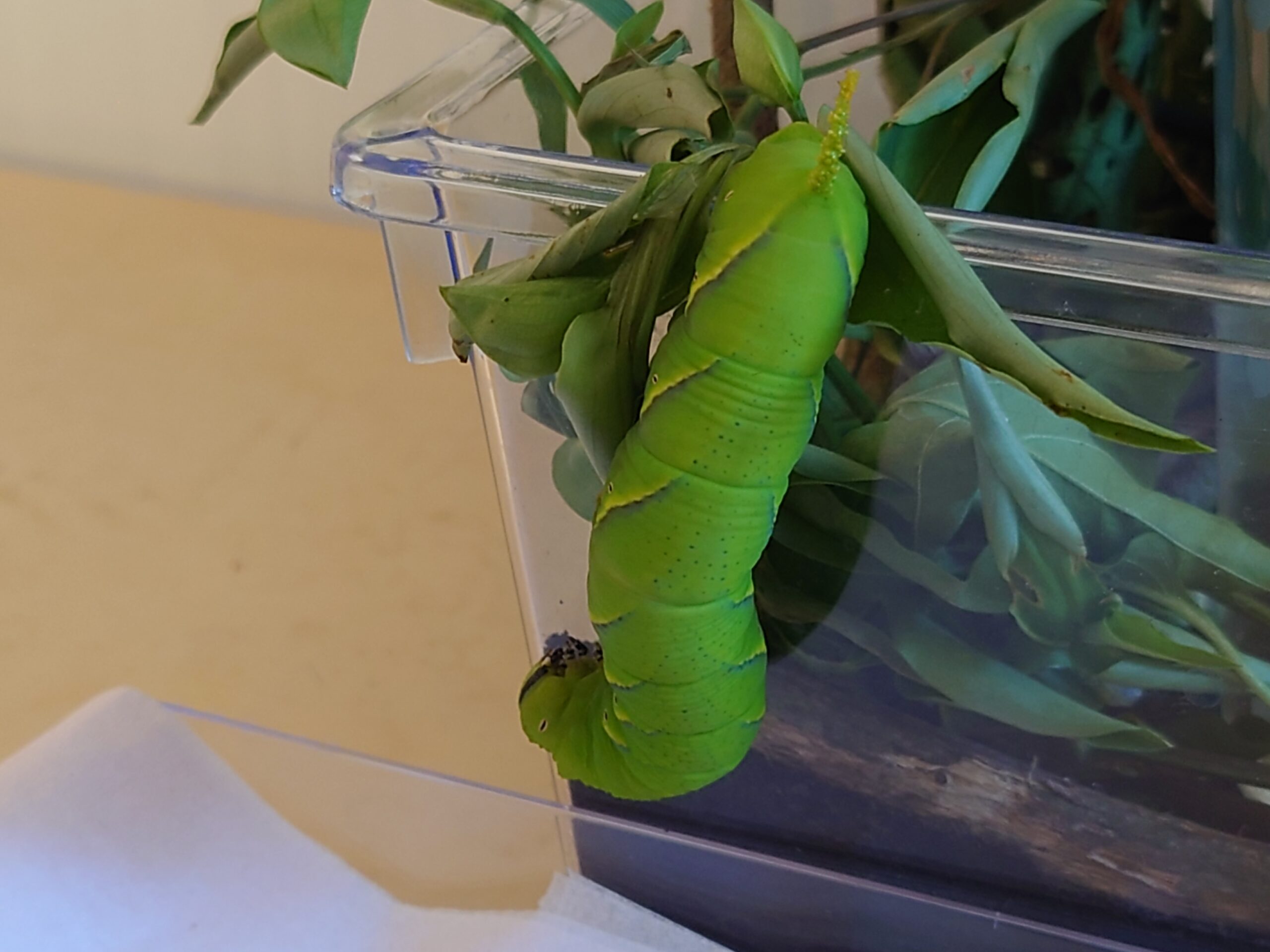

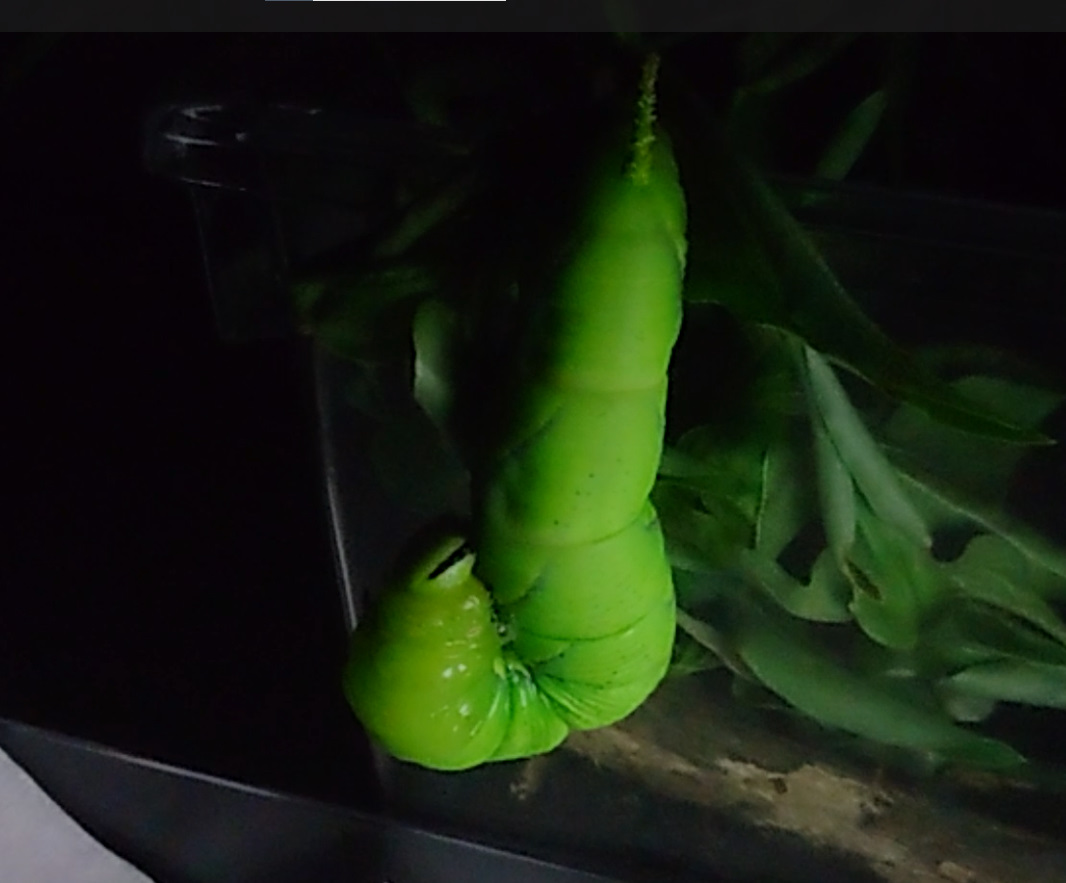

2025年夏、自宅のナス畑で野菜の収穫作業中に、目を引く鮮やかな緑色の大型幼虫を発見しました。

7月21日の午前11時ごろでした。

よく見ると、それはクロメンガタスズメの幼虫でした。

あまり見かけることのないこの昆虫に強い興味を抱き、観察と記録をはじめました。

幼虫を捕獲して環境を整える

幼虫を捕獲して昆虫ケースの容器に。

ナスの植えてあった土と枝木、茄子の葉っぱを入れて容器の中へ

放ちました。

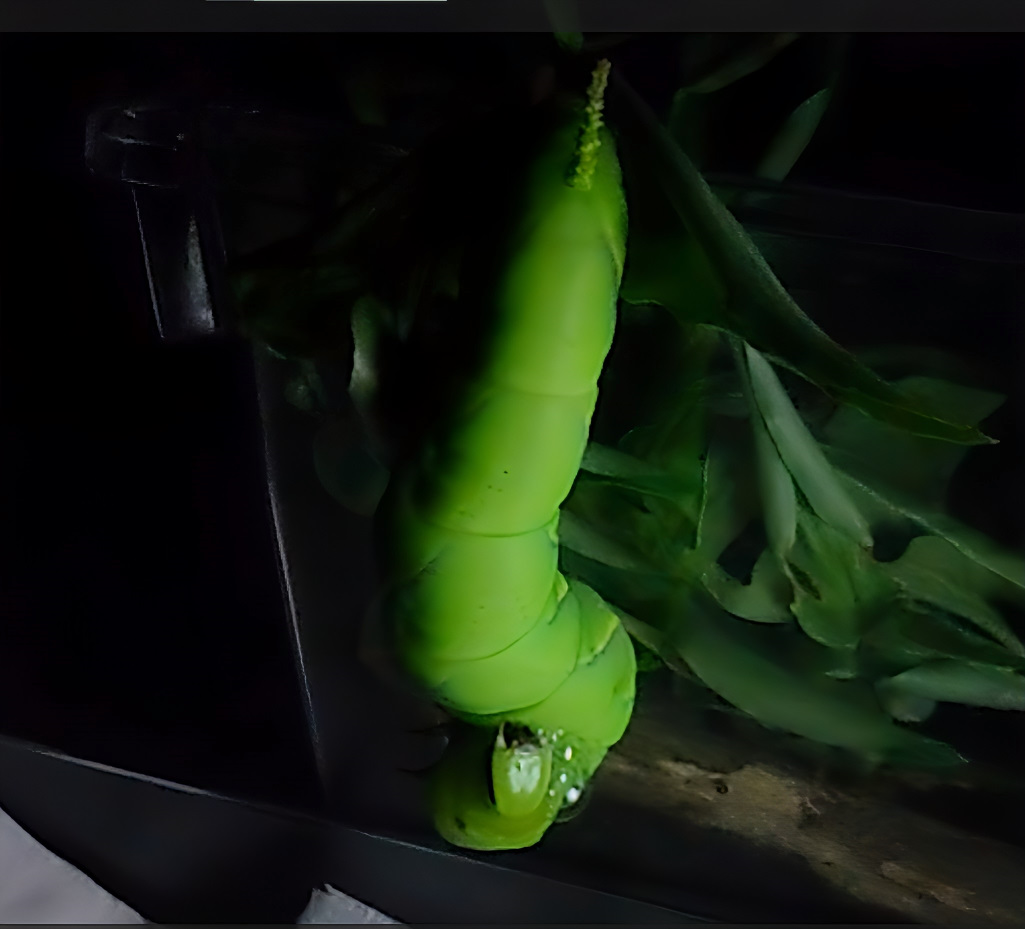

蛹化前の行動 ― 食欲の変化と糞の回数

夕方の18時ごろまでには、糞を6個ほどしていました。

エサの葉っぱも食べていませんでしたので

蛹(さなぎ)になるのが近いと思っていました。

数時間あっちこっち、動き回っていました。

でも、7月22日になって夜中の1時ごろにムシャムシャとトマトの葉っぱを少し

食べていました。ほんの少しだけでした。

捕獲時に茄子にとまっていましたので、初めてのトマトの葉っぱだったのか

他の場所のトマトの葉っぱもムシャムシャ。

結構、お気に入りでした。

そして、糞を1個しました。

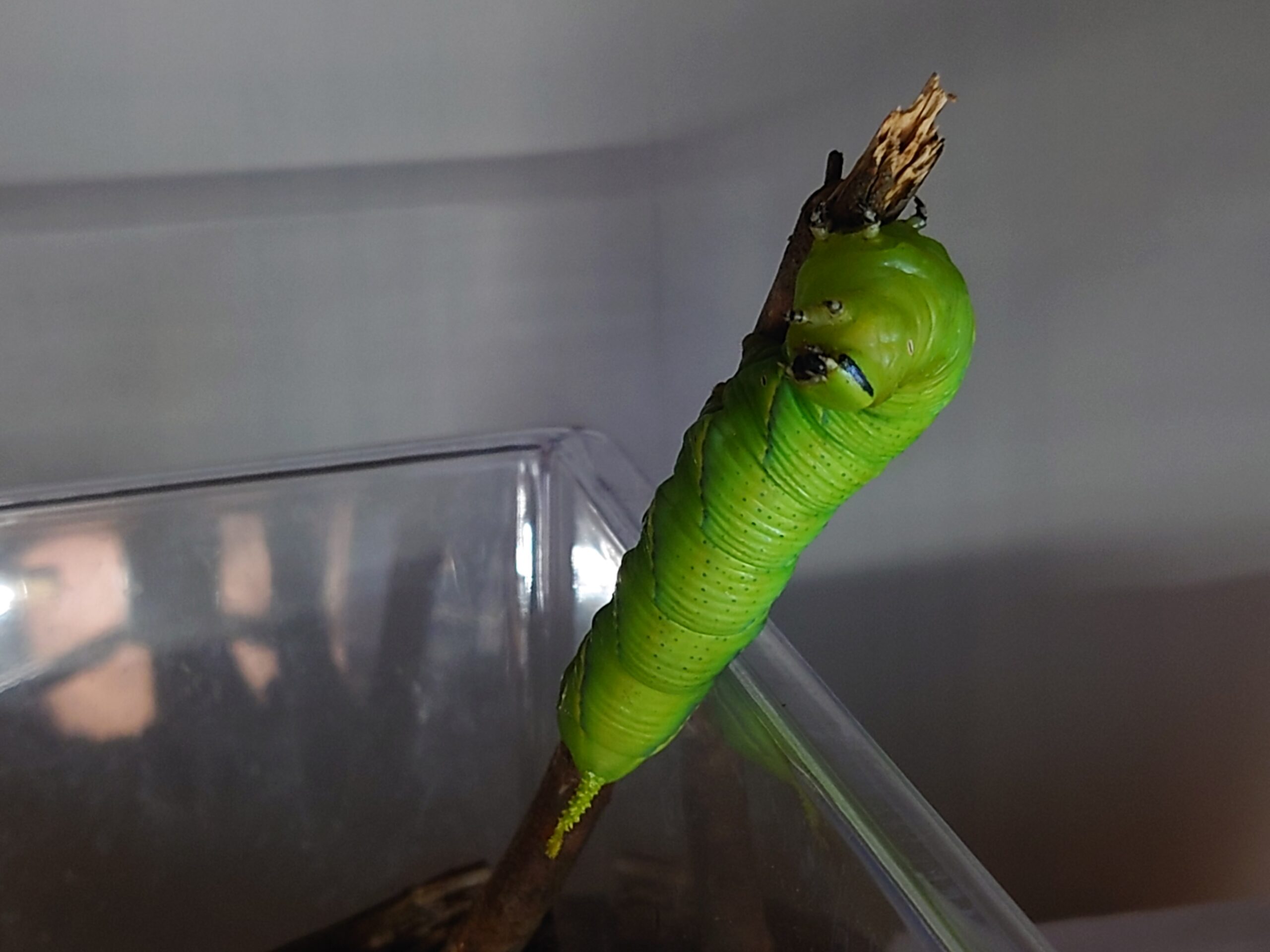

体を清めるような仕草と泡状の液体の正体

それから、動き回って容器の外に

夜の7月23日深夜1時ごろまで何も食べずにぶら下がっていました。

そして、身体を曲げたりしながら身体を毛づくろいのような

行動をしていました。

こっちに、反り返って動きませんでした。

可愛いかったなぁ。

動き回った後に、枝にとまってエサを食べる様子もないので

片付けて枝木と土だけに。

身体をくねくね。くねらせては

静止しながらの毛づくろい行動。

口からは液体を出して皮膚を毛づくろいするように

もぞもぞしながら動いていました。

口からは、泡のような液体が見えますね。

お尻の方まで、全体をくまなく皮膚を毛づくろいするように

もぞもぞさせていました。

皮膚が前半分が濡れていました。

皮が脱げやすくするための準備をしていたのかな。

さなぎに、なる前の行動なのだろうか。

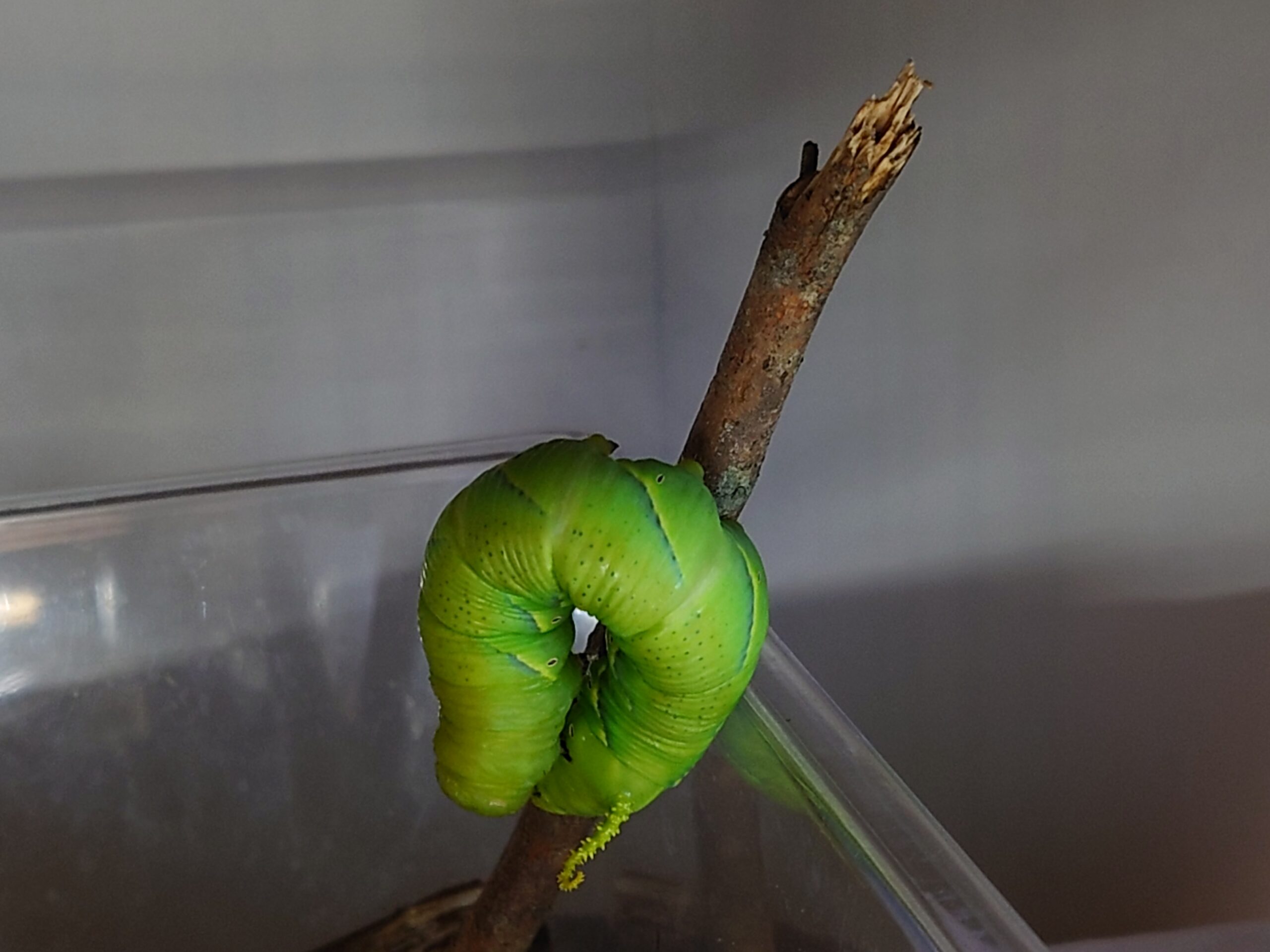

土にもぐる直前の行動と落ち着きのない動き

1時間ほど、ウロウロあっちこっち動き回って落ち着かない様子で

その後、土に潜ったり出たりを繰り返して

朝方の4時ごろには、土の中へと見えなくなりました。

乾燥するといけないので、霧吹きで少しだけ土を湿らせて

様子を見ました。

蛹化の確認(7月27日)

7月27日、4日ほどたって昼の13時ごろに掘って見ました。

蛹になっています。お尻をぴくぴく元気でした。

そっと土を被せてそのままに。

飼育ゲージへの移動と環境管理

昆虫ゲージに、移して様子を見ようと思いました。

一日たって7月28日の、お昼の13時頃にゲージに移しました。

割りばしに、キッチンタオルを巻いて体が転がらないように

真ん中に放ちました。連日、暑さが厳しいので

霧吹きでゲージの周りを湿らせて高温になり過ぎないように

あと、扇風機の風などを直接当てないようしたり。

これは、8月6日の状態です。だいぶ赤黒く色が濃くなっています。

触るとお尻をぴくぴくさせて元気そうです。

大きい目とギザギザの触覚、脚。

羽の形が浮き出てきていますね。

お腹側と思われます。

見えている「丸い穴のような部分」は何か?

こちら側が背中側と思われます。

それはおそらく、「気門(きもん)」と呼ばれる呼吸のための開口部です。

多くの蛹や成虫の体節にはこのような器官があり、酸素を取り込む役割を果たします。

もう、すでに蛹になって2週間ほど経ちます。

羽化はいつになるのか

無事に羽化が成功するのを

祈るばかりです。

蛹から羽化までの詳しい飼育の様子は、別記事の

クロメンガタスズメが羽化!短い飼育観察と感動の野生への旅立ち

にまとめていますので、あわせてご覧ください。

まとめ

茄子に毎年、1匹ほど見ていたのですが

草むらに逃がしていました。

今年は、何故か興味が沸いて羽化までに見守ろうと

思い捕獲したのですが、これで良かったのか

放置していたら鳥のエサ、暑さで生きのびれたのか。

自然に任せた方が良かったのか?とか迷いました。

生まれた命、最後まで責任をもって

見守ろうと思います。